* 재무제표를 읽는 사람들의 기사는 작성 후 최소 1주일 경과된 시점에 무료 공개되고 있음에 유의 하시기 바랍니다.

기업이 배당을 하는 이유는 회사가 벌어들인 소득을 주주와 나누자는 취지일 것입니다. 그래서 결산 결과 전에 비해 이익이 추세적으로 늘어나면 배당도 늘이는 게 일반적이죠. ESG경영이 유행하면서 당기순이익의 일정 퍼센트를 배당 등으로 주주에게 환원하겠다는 약속을 하는 상장사들이 늘어나는 것도 같은 맥락일 것입니다. 물론 이익이 줄어도 배당을 줄이지 않는 경우도 많습니다. 앞으로 이익창출능력이 회복되거나 증가할 것이라는 신호를 시장에 주기 위한 것이라고 해석하는 경우가 많습니다.

그런데 배당의 재원은 매출액도 이익도 아닙니다. 배당가능이익이 있어야 배당을 할 수 있기는 하지만, 회사에 유보이익이 아무리 많아도 배당을 하려면 현금이 있어야 합니다. 그러니 이익이 아무리 많이 나더라도 회사에 현금이 없으면 배당을 하기 위해서는 차입을 하든지, 자산을 팔든지 해야 합니다.

가장 이상적인 건 회사가 영업활동에서 충분한 현금흐름을 창출하고, 설비투자 등에 꼭 필요한 만큼을 제외한 현금을 배당의 재원으로 하는 것입니다. 즉 벌어들인 현금흐름 안에서 배당을 하는 것이죠. 그렇게 되면 회사의 보유 현금은 줄지 않게 되고 유휴 현금이 과도하게 생기지도 않을 것입니다.

만약 회사가 벌어들이는 현금흐름 이상으로 매년 배당을 이어가거나 현금흐름을 창출하지 못하면서도 배당을 줄이지 않는다면 어떻게 될까요? 사내 현금은 언젠가 바닥을 드러낼 것이고 회사는 운영자금과 배당재원을 확보하기 위해 차입을 하거나, 자산을 내다 팔아야 할 것입니다. 어쩌면 주주에게 배당을 하기 위해 증자를 하는 황당한 상황도 연출될 수 있겠죠.

유가증권시장 상장사 중에는 의외로(?) 벌어들이는 현금흐름을 넘어 배당을 하는 회사들이 있습니다. 지난 5년간 (2018~2022년) 영업활동 현금흐름 합계보다 배당금 지급액 합계가 많은 기업이 144개사(12월 결산법인 대상, 금융회사 제외)나 됩니다. 배당이 기업의 선택이 아닌 필수로 되어가는 추세가 이어지면서 그런 회사들이 점점 늘고 있는 것으로 보입니다.

대표적으로 한국전력과 한국가스공사가 그렇습니다. 두 회사는 정부로부터 전기요금과 가스요금 통제를 받는 영향으로 과거 5년간 영업활동 현금흐름을 창출하기는커녕 막대한 현금유출을 겪고 있는데요. 한국전력의 경우 총 19조원, 한국가스공사의 경우 14조원의 현금유출이 발생했죠. 그 와중에 1조2877억원(한국전력), 3866억원(한국가스공사)의 배당을 실시했습니다. 하지만 두 회사는 좀 예외적입니다. 두 회사 모두 지난해 워낙 많은 현금유출이 발생했거든요.

그 외에 영업활동 현금흐름보다 배당금 지급이 많은 곳으로 ㈜두산, SKC, 효성, 에이치디현대, 두산밥캣, ㈜코오롱, 한진칼, 한미사이언스, SK디스커버리, 한국콜마홀딩스, 오리온홀딩스 등이 있습니다. 눈치 채셨나요? 지주회사이거나 지주회사격인 회사가 많습니다. 총수 일가가 지분을 많이 가진 회사들이라고도 표현할 수 있습니다.

두산그룹의 지주회사 ㈜두산은 2018년부터 지난해까지 총 3585억원을 배당금으로 주주에게 지급했습니다. 박정원 회장 등 총수 일가는 ㈜두산 보통주의 39.68%, 우선주의 33.22%를 보유하고 있습니다. 지난해 4월 박용만 전 회장과 그의 가족이 공정거래우원회의 친족독립경영 인정으로 특수관계인의 범위에서 제외되기 전을 기준으로 하면 보통주의 47%를 총수 일가가 소유하고 있습니다. 두산 배당금의 거의 절반이 총수 일가에게 가고 있음을 의미합니다.

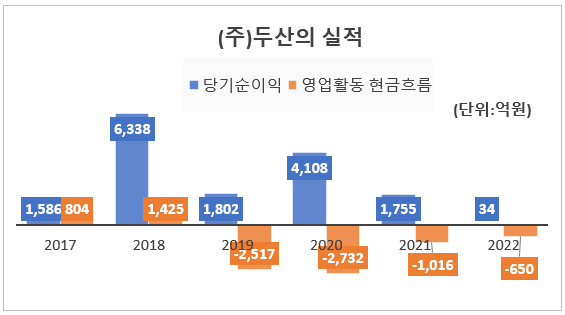

㈜두산은 매년 충분한 배당금을 총수 일가에게 지급할 정도로 벌고 있을까요? 연간 1조원 내외의 매출(개별 기준)이 발생하고 꾸준히 흑자를 내고 있으니 그렇다고 볼 수 있습니다. 하지만 배당의 재원이 될 현금을 기준으로 하면 그렇지 않습니다. ㈜두산은 최근 3년 연속 영업활동 현금흐름이 마이너스(-)였고 올해 1분기에도 같은 흐름이 이어지고 있습니다. 3년간 영업활동으로 빠져나간 현금이 6000억원이 넘습니다.

두산은 최근 3년간 최소 1000억원 이상의 EBITDA를 창출해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 영업활동 현금흐름이 순유입이 아닌 순사용인 이유는 연간 700억원 이상의 이자 지급, EBITDA 보다 많은 법인세, 그리고 외상매출 등으로 발생하는 운전자본의 증가 때문입니다.

㈜두산은 순수 지주회사가 아니라 전자소재 사업과 통합 IT서비스 사업 등 자체 사업을 가진 사업형 지주회사입니다. 영업활동에서 현금흐름을 창출하지 못해도 매년 최소한의 자본적 지출이 필요한 회사죠. 당연히 부족 현금흐름이 더 커질 수밖에 없습니다. 게다가 계열사 지분을 일정 수준 이상 보유할 의무가 있는 지주회사이기 때문에 그룹이 확장은 ㈜두산의 M&A 투자를 의미합니다. 계열사 지분을 인수하는 데도 상당한 자금이 투입됩니다.

실제로 ㈜두산은 지난해 반도체 테스트업체인 테스나(현, 두산테스나)를 인수하는 데 4600억원을 썼고, 2019년부터 지난해까지 매년 이어진 두산주공업 유상증자에 무려 1조 5000억원 가까이 투입했습니다. 물론 이 중에는 7800억원가량의 현물출자가 포함되어 있지만 현금납입도 7000억원 정도 되죠.

㈜두산은 현금흐름 적자에 계열사 지분 취득에 거액을 쓰면서도 주주에게 배당금을 지급할 재원을 어떻게 마련했을까요? 차입을 늘리거나 유상증자를 하지는 않았습니다. 차입금은 오히려 줄여 왔다고 보는 게 맞습니다. 2018년부터 올해 3월까지는 726억원가량 순차입을 했지만, 2020년 이후 3년 연속 차입금 순상환 기조를 이어가고 있거든요.

정답은 익히 알고 있는 두산그룹 구조조정입니다. 두산중공업이 위기에 빠지고 나서 두산그룹은 계열사 매각과 지배구조 재편 등을 공격적으로 해 왔는데요. 그로 인해 ㈜두산은 보유 중이던 계열사와 투자자산을 대거 매각했습니다.

2020년 ㈜모트롤 지분을 4530억원에 매각했고, 네오플럭스를 711억원에 팔았습니다. 두산산업차량을 두산밥캣에 매각해 7500억원의 현금을 확보했죠. 지난해에도 두산에너빌리티 지분 일부를 블록 딜 방식으로 처분해 5722억원의 현금을 보충했습니다.

그렇게 계열사 지분을 포함해 투자자산을 사고 팔면서 2018년 이후 ㈜두산에 순유입된 현금이 대략 1조3000억원입니다. 같은 기간에 영업활동에서 빠져나간 현금이 4686억원, 유무형자산 매각을 차감한 자본적 순지출이 약 1900억원, 그리고 보유 현금이 약 3000억원 늘었습니다. 같은 기간 3585억원의 배당금이 지급됐으니 과거 5년간 ㈜두산의 배당 재원은 두산그룹의 구조조정을 통해 만들어진 것이라고 해도 크게 틀린 표현은 아닐 것 같습니다.

* 재무제표를 읽는 사람들이 제작하는 모든 콘텐츠의 저작권은 DRCR(주)에 있습니다.